Cities represent the end of a long process of development; they are constructed materially, socially and scientifically, regardless whether they have evolved organically or are planned as ex novo foundations. The construction of ancient cities can be linked to organisational, infrastructural, economic, social, political, and cultural challenges from an emic perspective; from an etic perspective it poses, amongst others, questions in the area of history and theory of knowledge. Key questions are what it takes and what it means to build cities, and how cities and their construction are themselves constructed as objects of knowledge. These various challenges have been discussed intensively in recent years in numerous individual disciplines ranging from ancient studies, art history, sociology to the history of knowledge, but mostly only in individual aspects or disciplinary contexts. The conference will bring together these different approaches and examine the construction of ancient cities interdisciplinary from three different perspectives:

- How are ancient cities planned, designed, built, and supplied? Which sources, methodological and theoretical approaches can be applied fruitfully? How has the perspective on these processes changed through the establishment of Digital Humanities and the inclusion of Big Data? How can ancient communities be better understood through the processes of construction and the accompanying social, economic and aesthetic decisions? For example, what role do construction techniques and materials play on the aesthetic perception of cities and their socio-cultural location?

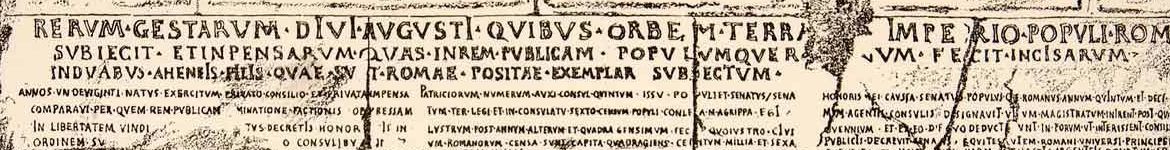

- How were cities and their construction negotiated or discussed in literature, epigraphy, and visual culture? What role do foundations, reconstructions, ruins or the mise-en-scène of the building and supply processes play in different media? Can political, economic, social, religious, or material decisions and the debates leading up to them be identified?

- How have cities and their construction been and are modelled methodically, theoretically and as objects of knowledge? The construction of cities is not just a one-off, linear material process, but often involves iterative processes or non-linear transformations that take place in leaps. Several different knowledge-historical and knowledge-theoretical practices can be taken into account here, which can range from classification systems and modelling to visualisations in diagrams, plans, 3D reconstructions, virtual reality, etc.

The conference will primarily focus on a period ranging from the Bronze Age to the Early Middle Ages, with an emphasis on the wider Mediterranean region. Papers are welcome from the fields of Classical Studies, Bauforschung, Art History, Human Geography, Sociology, and related disciplines that address one or more of the three central questions. Early career researchers are encouraged to apply.

Presentations should last no longer than 20 minutes. A publication of the conference is planned.

Proposals for papers must be sent to: ppasieka@uni-mainz.de and mariachiara.franceschini@archaeologie.uni-freiburg.de

Deadline for the submission of paper proposals (max. 300 words): Sunday 16th April 2023

The organizers will arrange accommodation and cover travel costs for invited speakers. In order to facilitate the compatibility of research and family, childcare shall be made available if required. If you have any questions, please contact one of the organizers by E-mail (see below).

Organizational context:

Thematic Area 3 Urbane Verdichtung / urban agglomeration (Top-level Research Area 40.000 Years of Human Challenges at Johannes Gutenberg-Universität Mainz). The workshop is funded and supported by the Mainz Ancient Studies programme.

Mainz Ancient Studies is part of the Gutenberg International Conference Center (GICC) at Johannes Gutenberg University Mainz (JGU). The GICC is funded through the German Research Foundation’s (DFG) university allowance in the Excellence Strategy program and aims at fostering JGU as a national and international research hub. By organizing regular conferences and workshops in fields of excellent JGU research, the GICC provides a platform to build interest networks and collaborations – to promote exchange and dialogue among academics and research groups from all over the world.

Event management: Kumi Kost-Raine (Mainz Ancient Studies)

Organizers:

Paul Pasieka M.A.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

FB 07/ IAW / Klassische Archäologie

Raum 01-217 Philosophicum II Jakob-Welder-Weg 20

55128 Mainz

Email: ppasieka@uni-mainz.de

Dr. Mariachiara Franceschini

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut für Archäologische Wissenschaften

Abteilung Klassische Archäologie

Friedrichstraße 39

79098 Freiburg

Email: mariachiara.franceschini@archaeologie.uni-freiburg.de